【SEO対策】誰も教えてくれない最強のFAQページ(よくある質問)の作り方!

こんにちは、ウェブ企画パートナーズの竹内です。

今回は「よくある質問」の完全ガイドを作ってみたいということで、ブログ記事にしてみました。普段ホームページを作る時に「よくある質問」ページを作りたいとなった時、なんとなく適当に作ってしまってはいませんか?

個人的には、ちゃんと考えてやらないと意味がないコンテンツだと思っています。

例えば、何かサービスを導入しようとした時や美容院を探して、そのホームページを見た時に「よくある質問」ページがあったとしても、わざわざ見に行かないものですよね。美容室でクレジットカードが使えるかどうか知りたい時に、よくある質問ページをわざわざ探さないといけないのは大変です。

そういった情報は料金ページなどに直接「クレジットカードが使えます」と書いておいてもらえれば、わざわざよくある質問ページに行かなくても済みます。

でも、FAQページには確かにメリットがあります。今回はそんなよくある質問ページの作り方について解説していきたいと思います。

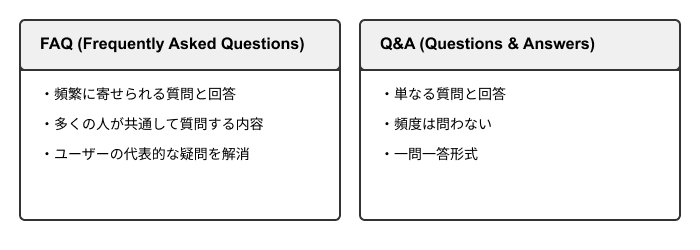

FAQとQ&Aの違い

まず最初に、この完全ガイドを作ろうと思った時に気になったのが、よくある質問を英語で書くとFAQなのかQ&Aなのか、ということです。

FAQとQ&Aの違い、みなさんご存知ですか?

調べてみると、「よくある質問」はFAQの意味で、Q&Aは単なる「一問一答」の意味だということがわかりました。知らずに使っていてお恥ずかしいのですが、同じように「そういう違いだったんだ」と思った方がいたらうれしいです。

FAQは「Frequently Asked Questions」の略で、頻繁に寄せられる質問に対して、Q&Aは必ずしもよく寄せられるかどうか関係ないというところがポイントです。

その違いを意識して、よくある質問の下に英語でおしゃれにQ&AとかFAQとか書いてあると思うのですが、もし今Q&Aになっている会社さんは、ちょっと恥ずかしい状態かもしれませんね。よくある質問はFAQなので要注意です。

URLもそうですよね。よくある質問なのにQ&AとURLがなっていたら、ちょっと恥ずかしい状態ということです。

よくある質問は複数ページに分けるべき

ここからが本題で、しかもここが一番話したかった内容と言っても過言ではありません。

よくある質問は、要は適切なページに入れ込めば、わざわざよくある質問というコンテンツを作る必要すらないと思っています。例えば料金のページにクレジットカードの情報などをそのページ内に入れてあげた方が、自然な形でユーザーさんに伝わるので便利ではないでしょうか。

わざわざよくある質問ページにユーザーさんを誘導して、そこから数ある質問の中から自分に該当するものを探さなければならない手間を強いるくらいなら、該当ページにその情報を書いておくか、該当ページからリンクされている状態にしておくのが望ましいと思います。

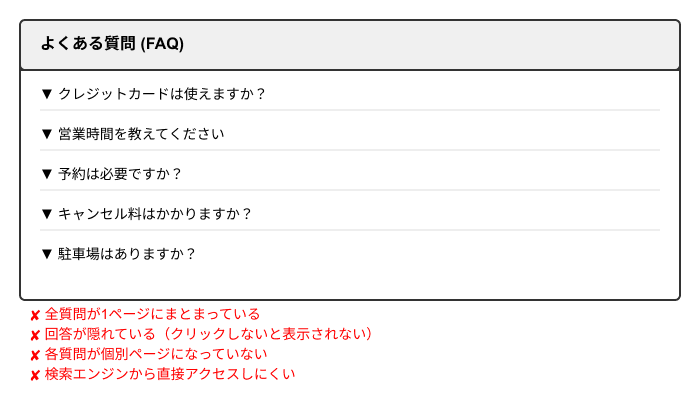

しかし、よくある質問を作るメリットもあります。それがページを分けた場合に発動されます。

よくある質問のメリットは、Googleから直接質問してくる人に該当する回答を表示できることだと思います。トップページから来た人によくある質問を見てもらうのではなく、Googleから直接質問で来た人に対して回答を表示してあげる、ページを上位に出すという意味で、それぞれの質問を個別ページ化することが重要です。

例えば「クレジットカードについてのページ」としてGoogleに認識させてあげれば、当然検索結果の上位に来るので、ユーザーさんはストレスなくクレジットカードを使えるかどうか調べることができます。それがよくある質問の一番あるべき姿ではないでしょうか。

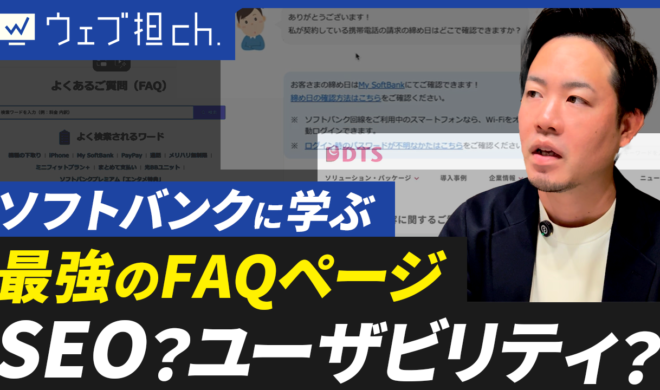

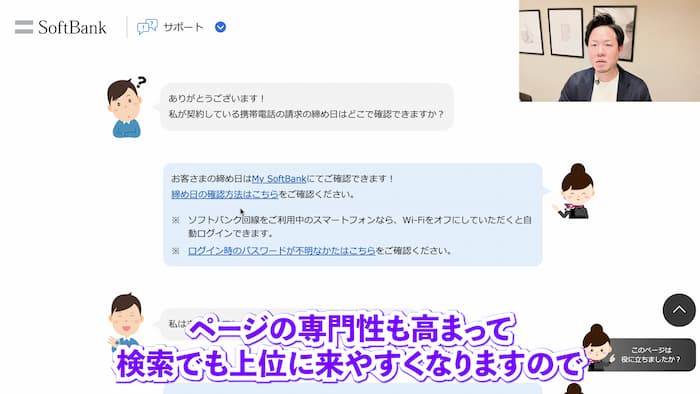

SoftBankの素晴らしいよくある質問

個人的によくある質問業界ナンバーワンではないかと思っているのが、SoftBankさんのよくある質問です。ここまでやれているのはすごいと思います。過去に褒められたことがあるかわかりませんが、私は素晴らしいと声を大にして言いたいです。

SoftBankさんのよくある質問ページでは、よく検索されるワードが表示され、自分の入力したキーワードでも探せたり、人気の質問がまとまっていて、目的から探すこともできます。

例えば「2024」と検索すると、2024に関連したFAQが並びます。「2024年11月の料金の引き落としはいつされますか」といった質問をわざわざ調べる人がいるのです。今月の料金が苦しいとか、口座にお金が残っているかわからないという方のために、こういう質問ページをわざわざ作っているのです。

そして重要なのは、回答が並んでいるように見えますが、実はきちんと個別ページが作られているということです。質問をクリックすると、「2024年11月の料金の引き落としはいつされますか」という独立したページが表示され、アンサーを簡潔に言うだけでなく、さらに具体的に説明しているのです。

これは素晴らしいですね。よくある質問となると簡単な回答だけ並べがちですが、詳しい解説も下に分かりやすく載せているという素晴らしい状態です。

おそらく「2024年11月 引き落とし」と検索すると上位に来るはずです。実際に「2024年11月分 引き落とし」と検索してみると、これは携帯の料金とも何も言っていない状態なのに、SoftBankさんが1位に来ています。

きちんと専門ページ化して、わざわざ毎月分の10月も9月も作っているのだと思います。これをちゃんとページ化してやっているというのが素晴らしいですね。

他の会社さんがたまたま下に並んでいますが、docomoさんは「携帯の締め日・引き落とし日を知りたい」、auさんは「月末払い料金の支払い期日を確認したい」といった形でまとめてしまっています。しかしSoftBankさんは毎月の専用のページを作っているのです。

これはユーザー満足度の高いよくある質問だなというのは、ご覧いただいて分かるのではないでしょうか。

よくある質問を効果的に作るポイント

1. なるべく詳しく回答を載せる

回答だけを書いてしまいがちですが、なるべく書ける内容、付随して書ける内容は書いてあげる方がユーザーさんのためになりますし、ページの専門性も高まって検索でも上位に来やすくなります。

2. 関連する質問や検索窓を付ける

関連した質問を最後に出してあげるといいでしょう。例えばQRコード決済を使えるか調べたらクレジットカードの情報のページが上位に出てきて、それを見てみたというケースを考えてみましょう。

Googleさんのさじ加減で何を上位にするのか変わってしまうことがあるので、うっかり違うページに来たとしても、関連する質問でQRコード決済についての質問が最後に出ていると、「こっちが見たかったんだ」という風に次の情報を探すことができます。

また、クレジットカードのつもりでそのページに来ても、QRコードも使えるんだとその時に気付いて、QRコードにしようかなと思うかもしれません。

他にも検索窓を出してあげるのも大事です。関連する質問がなかったとしても、検索窓から自分に該当する質問をもう一回探し直そうとユーザーさんが行動できます。

3. 質問が役に立ったか聞く

時々見かける「このページは役に立ちましたか」という質問を最後に出すのも、よくある質問をより良くしていくために有効です。

これで「いいえ」があまりにも押されているページというのは、恐らく回答の内容が足りていないものになりますので、不満を溜めているページということになります。

GA4の「いいえ」の方にイベントを設置しておいて、どれくらい押されたか、もし押された場合はフィードバックも送信できるようにしてあげるといいでしょう。

そういうことをやっていくことで、より良いよくある質問になっていきます。充実させる・使いやすいものにするということは、直接お電話などで質問されるお客様も減らすことになるので、よくある質問は意外にオペレーションコストを減らすという意味でも重要です。

4. 営業・カスタマーサポートと連携する

よくある質問をこれから1から作ろうという方は、営業さんだったりカスタマーサポートさんと連携して作っていくと、いいコンテンツになるでしょう。実際にお客様から直接寄せられる質問は、営業さんなどの中にあると思いますので、きちんと聞いてWEB担当者さんが対応することが大切です。

現場に顔を出している方にもお話を聞いて、よく寄せられる質問を集めておくことで、実際のオペレーティングコストを下げられます。

社内で確認するのは手間がかかったり、連携しづらいという状態でも、なるべく聞いていただいた方がいいコンテンツづくりに繋がってくるでしょう。

5. 回答を隠さない

回答が隠れている形式になっているケースがあります。Googleさんは隠れていても文字情報を読み取りますよと言っていますが、実際のデータによると、隠してしまうと読み取りづらいという傾向が出ています。

これは現時点での話なので、1年後・2年後にはもしかしたら変わっているかもしれませんが、隠すとGoogleさんに文字情報を読み取りにくくしてしまっているという現実があります。

仮にページを個別に分けたくない、1ページにまとめたいとなった場合は、回答を最初から開いた状態にしておいた方が、より検索に引っかかりやすいということは覚えておくといいでしょう。

まとめ

以上がよくある質問の完全ガイドでした。作る時にこういうことを考えると、より良いよくある質問になるところをご紹介させていただきました。

個人的な主張も結構入っていたので、「いやいや、こういう考え方もあるよ」と思った方もいらっしゃるかもしれません。すべての人が同じ考え方をしているわけではないので、どこがボリュームゾーンかも考えながら制作を進めていくと、良いコンテンツになるでしょう。

一番言いたかったのは、やはりページを分けていただくと本来こういう動きをユーザーさんはしているということです。気づいていない会社さんが多そうだと思いましたので、それを一番言いたかったというのがこの記事のきっかけでした。

これから作ろうという方のお役に少しでも立てばうれしいです。

ありがとうございました!