【今さら聞けない】GA4の「表示回数」と「ページビュー」の違い、正しく説明できますか?

目次

- 1 GA4の「ページビュー数」、正しく理解できていますか?

- 2 まずは基本から!標準レポートでページビュー数を確認する方法

- 3 【重要】GA4に「ページビュー数」はない?「表示回数」という名称への変更

- 4 レポートをもっと見やすく!期間指定やページタイトル表示の活用

- 5 応用編:自分だけのオリジナルレポートが作れる「データ探索」機能とは

- 6 実践!データ探索で「流入元別の表示回数」を分析してみよう

- 7 レポート作成時の注意点:「参照元」と「セッションの参照元」は違う?

- 8 一番つまずきやすい?「セッション数」と「表示回数」の決定的な違い

- 9 なぜレポートによって指標が違うの?ランディングページで「セッション」が使われる理由

- 10 なぜ名称が変わった?ユニバーサルアナリティクスとGA4の根本的な違い

- 11 「ページビュー」から「表示回数」へ。アプリ分析も視野に入れたGA4の思想

- 12 ただ眺めるだけは卒業!表示回数をサイト改善に活かす3つのコツ

- 13 まとめ:GA4のクセを理解して、アクセス解析をもっと楽しく!

GA4の「ページビュー数」、正しく理解できていますか?

今回は、Googleアナリティクス4(GA4)における「ページビュー数」について、詳しく解説していきたいと思います。GA4で簡単にページビュー数を確認する方法はもちろん、少し応用的な使い方、そしてGA4の前身であるユニバーサルアナリティクス(UA)との違いについても触れていきます。

また、「毎日ページビュー数を見ているけれど、これをどうやって施策に活かせばいいのか分からない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事を読めば、そうした疑問も解決できるはずです。

まずは基本から!標準レポートでページビュー数を確認する方法

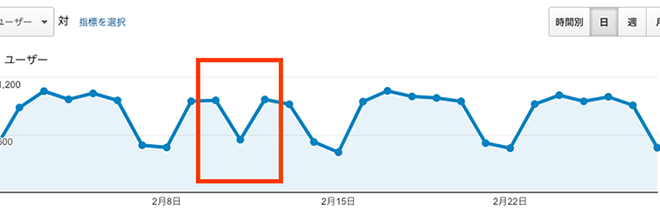

まずは、GA4に最初から備わっている「標準レポート」という機能を使って、毎日のページビュー数を手軽に確認する方法からお伝えします。

GA4の管理画面を開いたら、画面左側にあるメニューから「レポート」をクリックしてください。初めはメニューが閉じていることが多いので、その場合は「ライフサイクル」をクリックして展開します。次に「エンゲージメント」を開き、最後に「ページとスクリーン」をクリックすると、目的のレポートが表示されます。

【重要】GA4に「ページビュー数」はない?「表示回数」という名称への変更

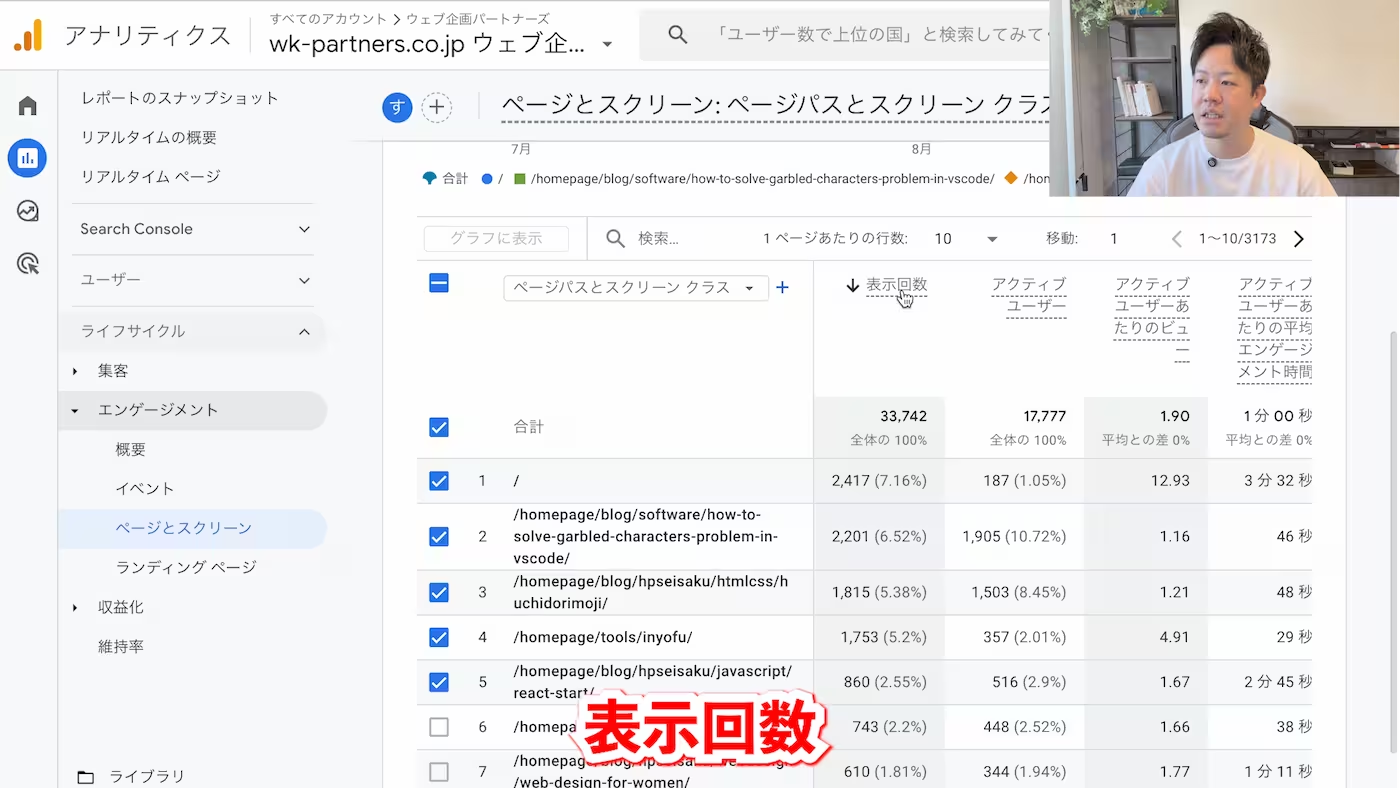

「ページとスクリーン」のレポートを下にスクロールしていくと、各ページのデータが表示されます。しかし、ここで多くの方が「あれ?」と思うかもしれません。レポートのどこを探しても「ページビュー数」という項目が見当たらないのです。

それもそのはず、GA4ではページビュー数という言葉は使われず、「表示回数」という表現に変わっています。

もし「ページビュー数が見たいのに、探しても全然出てこない!」と困っていたら、それはこの名称変更が原因かもしれません。これからは、ユニバーサルアナリティクスで見ていた「ページビュー数」を確認したいときは、GA4の「表示回数」を追えば大丈夫です。

レポートをもっと見やすく!期間指定やページタイトル表示の活用

標準レポートの画面右上では、分析したい期間を自由に選ぶことができます。過去7日間や過去1年間といった指定はもちろん、前年の同じ期間と比較することも可能です。

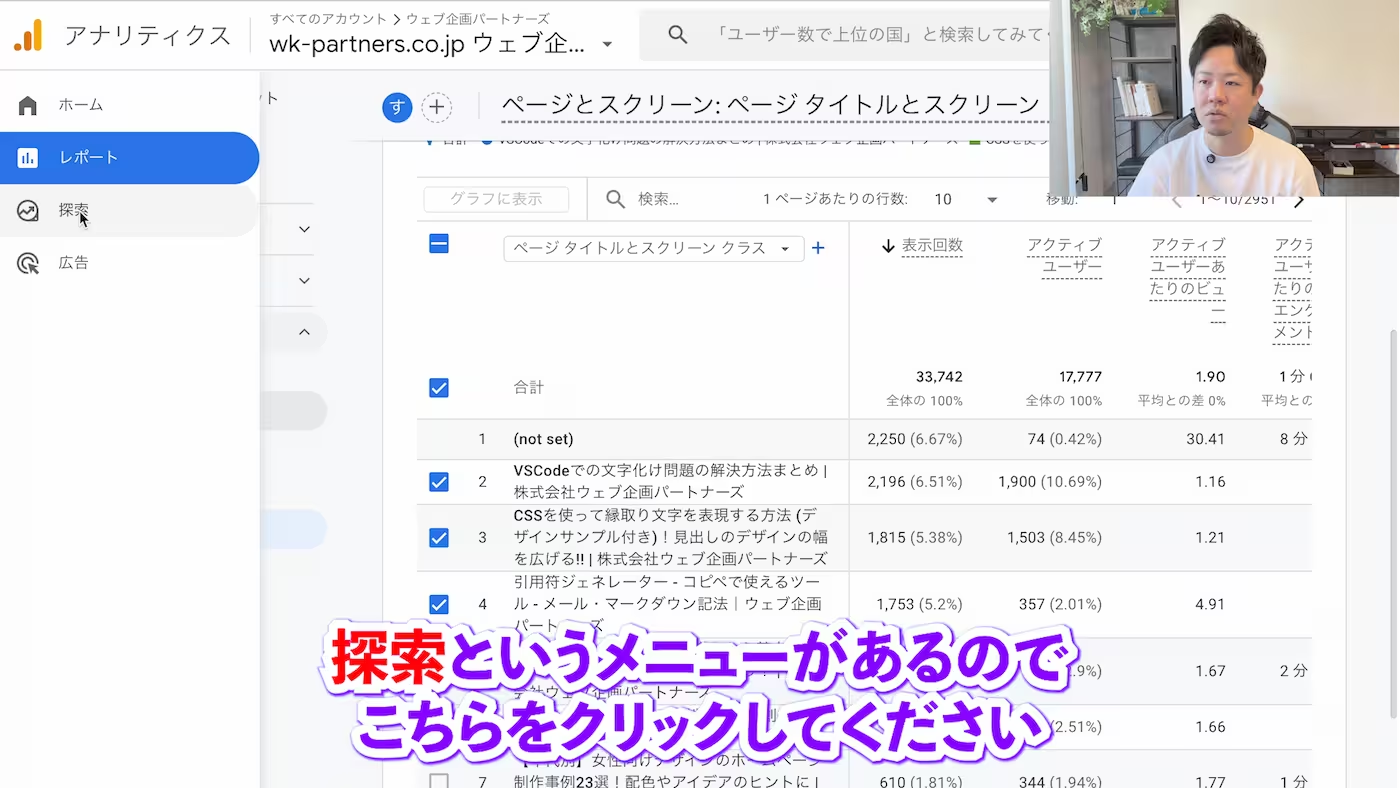

また、初期設定では各ページがURLで表示されていますが、これをページタイトル名に変えることもできます。URLが並んでいるすぐ上にあるプルダウンメニューをクリックし、「ページタイトルとスクリーン名」などを選択してみてください。URLの羅列だったものが、分かりやすいページのタイトルに切り替わるので、どのページが多く見られているのかが直感的に把握しやすくなります。

応用編:自分だけのオリジナルレポートが作れる「データ探索」機能とは

標準レポートで基本的なデータを見られるようになったら、次は「データ探索」という機能を使ってみましょう。これは、自分だけのオリジナルレポートを自由に作成できる非常に強力な機能です。様々な使い方ができますが、今回は特に実用的で使えそうなレポートを一つ作りながら、データ探索の基本的な使い方を紹介します。

実践!データ探索で「流入元別の表示回数」を分析してみよう

ここでは例として、「どの流入元(例えばXやGoogle検索など)から来たユーザーが、どのページを多く見ているのか」を確認するためのレポートを作成してみましょう。

まず、GA4メニューの左側にある「探索」をクリックし、「空白」のテンプレートを選択します。すると、まっさらなレポート作成画面が表示されます。

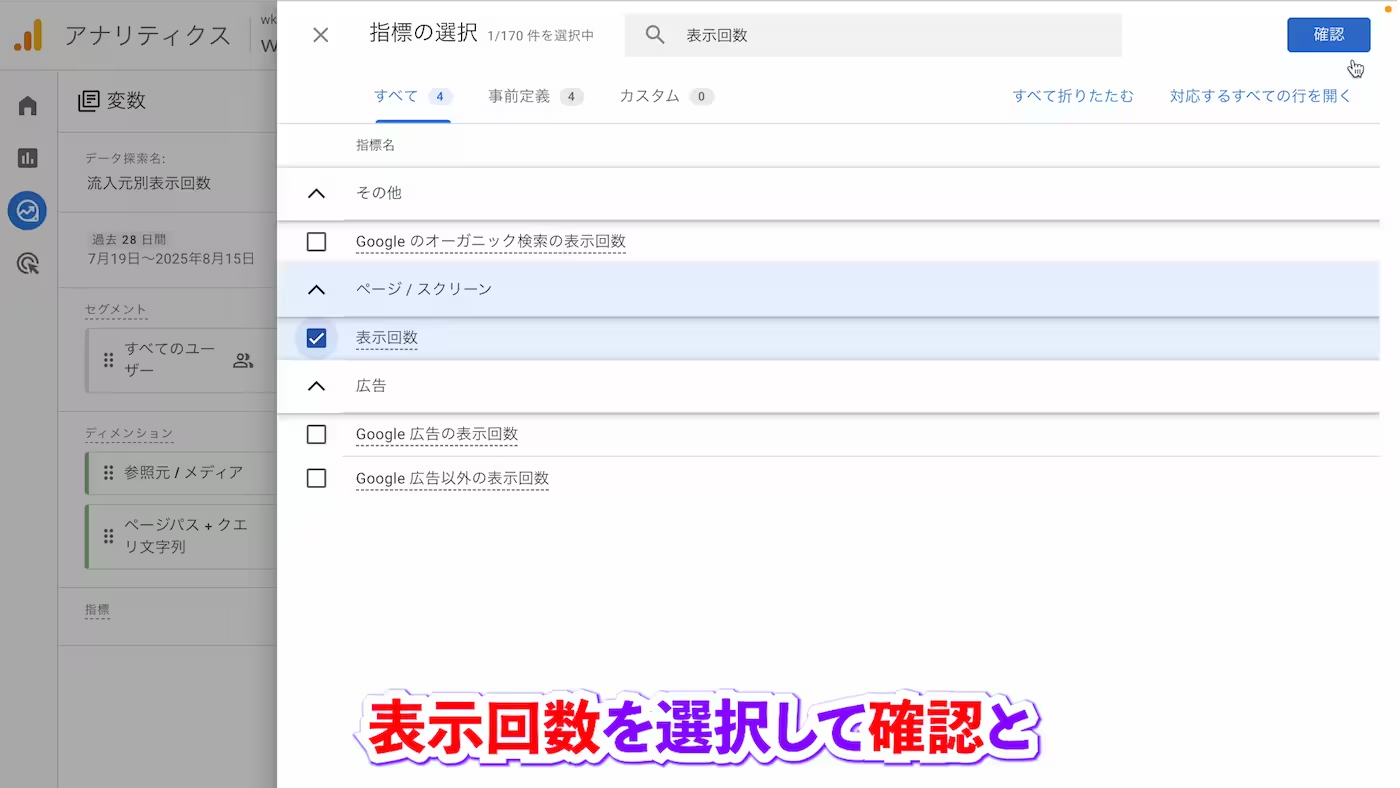

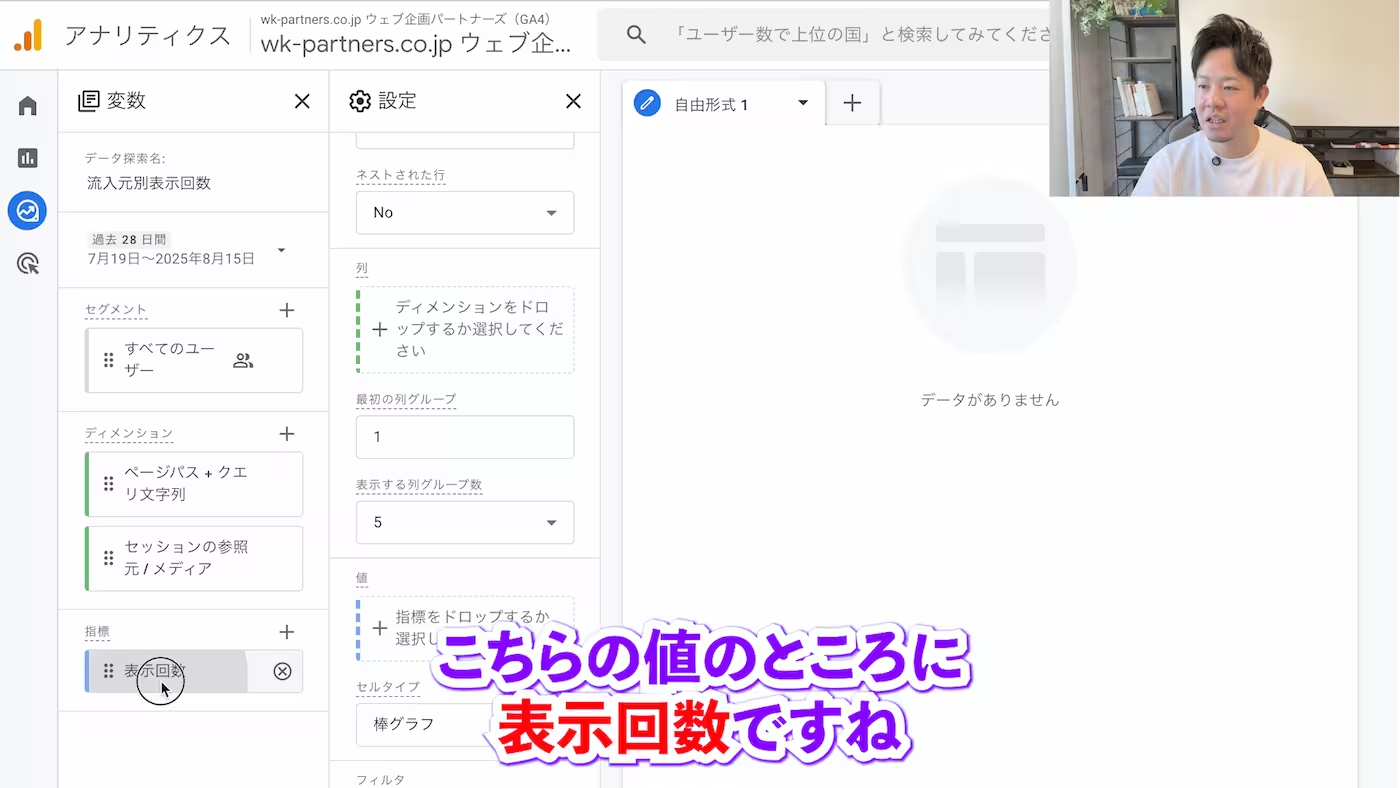

レポートを作成するには、まず分析で使いたい「ディメンション(分析の切り口)」と「指標(分析したい数値)」を登録する必要があります。今回は流入元とページごとの表示回数を知りたいので、ディメンションとして「セッションの参照元/メディア」と「ページパス+クエリ文字列」を、指標として「表示回数」をそれぞれ追加します。

準備が整ったら、画面右側の設定エリアに、登録したディメンションと指標をドラッグ&ドロップで配置していきます。「行」に「セッションの参照元/メディア」を、「値」に「表示回数」をセットすると、それだけで流入元ごとの表示回数をまとめたレポートが自動で作成されます。

さらに「フィルタ」機能を使えば、「セッションの参照元/メディア」が「google / organic」のものだけ、といったように特定の流入元からのデータに絞り込んで分析することも可能です。このように、データ探索を使えば、より深掘りした分析が自由自在に行えるようになります。

レポート作成時の注意点:「参照元」と「セッションの参照元」は違う?

ここで一つ、多くの方が間違えやすいポイントがあります。ディメンションを選ぶ際に「参照元」と「セッションの参照元」という非常によく似た項目があるのです。

流入元を分析したい場合は、必ず「セッションの参照元/メディア」の方を選ぶようにしてください。「参照元」を選んでしまうと意図したデータが得られないことがありますので、これは間違いやすい事例としてぜひ覚えておいてください。

一番つまずきやすい?「セッション数」と「表示回数」の決定的な違い

GA4を触っていると、もう一つ混乱しやすいポイントに気づくかもしれません。先ほど「ページとスクリーン」レポートでは「表示回数」を確認しましたが、メニューから「ランディングページ」のレポートを開くと、主要な指標が「セッション」という言葉に変わっているのです。「表示回数じゃないの?」と疑問に思いますよね。

この違いを理解するために、お店での買い物に例えてみましょう。

「セッション」とは、ユーザーがサイトを訪問した回数、つまり「お店への来店回数」のことです。

対して「表示回数」は、1回の訪問の中でユーザーが閲覧したページの合計数、つまり「店内で商品を見て回った回数」を指します。

例えば、ある人がコンビニに1回だけ来店し(1セッション)、店内でお弁当、パン、カップラーメンの3つの商品を見た場合、表示回数は「3」となります。このように、たとえ訪問した人が1人でも、セッション数と表示回数には違いが生まれるのです。

なぜレポートによって指標が違うの?ランディングページで「セッション」が使われる理由

では、なぜ「ページとスクリーン」では「表示回数」が、「ランディングページ」では「セッション」が使われているのでしょうか。

「ランディングページ」とは、ユーザーがそのサイトで“最初”に訪れたページのことです。サイトの入口として、まずは「どれくらいの訪問(来店)があったか」が最も重要な指標となるため、「セッション」がメインで使われています。

一方で「ページとスクリーン」は、サイト内の個々のページ(商品)がどれだけ見られたかを示します。ここでは「どれだけの品数が見られたか」が重要になるため、「表示回数」が指標として設定されている、というわけです。

なぜ名称が変わった?ユニバーサルアナリティクスとGA4の根本的な違い

そもそも、なぜこれまでの「ページビュー」という馴染み深い言葉が「表示回数」に変わったのでしょうか。その背景には、ユニバーサルアナリティクスとGA4の根本的な設計思想の違いがあります。

これまでのユニバーサルアナリティクスは、「サイト内に来た人がどういう行動をしたか」を分析の大きなテーマとしていました。しかしGA4では、「ユーザーがどう動き、どう行動したか(エンゲージメント)」を軸に解析するという思想に変わっています。サイトを訪れてすぐに帰ってしまうのではなく、スクロールした、クリックした、といった具体的なアクションをより重要視するようになったのです。

「ページビュー」から「表示回数」へ。アプリ分析も視野に入れたGA4の思想

この思想の転換と大きく関係しているのが、分析対象の拡大です。ユニバーサルアナリティクスは基本的にWebサイトだけを分析するツールでした。しかし、GA4はWebサイトとアプリを横断してデータを分析できるように進化しています。

そうなると、「ページビュー」という言葉では少し不都合が生じます。アプリの画面をタップしたりスクロールしたりする行動は、厳密には「ページを閲覧」しているわけではないため、「ページビュー」と呼ぶと語弊があります。

そこで、Webサイトの閲覧もアプリの画面表示もすべて含められる、より大きなくくりとして「表示回数」という名称が採用された、という経緯があります。

少し複雑な話になりましたが、要するに「ページビューという呼び方が表示回数に変わり、GA4ではアプリも分析できるようになった」と覚えていただければ大丈夫です。

ただ眺めるだけは卒業!表示回数をサイト改善に活かす3つのコツ

最後に、Web担当者の方が「表示回数」を日々のサイト改善にどう活かしていけば良いか、具体的な3つのコツをご紹介します。ただ数値を眺めて「上がったな、下がったな」と一喜一憂しているだけでは、分析とは言えません。

1. 人気のテーマを見つけて「横展開」する

まずは、表示回数のデータを見て、サイト内でどういうコンテンツやページが人気なのかを把握しましょう。人気のページの共通点やテーマが見えてきたら、そのテーマをさらに深掘りしたり、切り口を変えたりして、似たようなコンテンツを増やしていく「横展開」が有効です。これにより、サイト全体のアクセス数をさらに引き上げるきっかけを掴むことができます。

2. 「集客チャンネル」を分析して戦略を立てる

人気のページが分かったら、次に「そのページはどこから来たユーザーに人気なのか」を分析します。これは先ほど「データ探索」機能でご紹介した、流入元ごとの分析です。

例えば、「Xからの流入ではこの記事が強いけれど、Google検索からの流入では弱い」といった違いが見えてくるかもしれません。そうすれば、「Google検索向けに、このテーマで新しい記事を作ろう」といった、集客チャネルごとの具体的な戦略を立てることができます。

3. SEOにも効果的!「まとめページ」を作成する

サイト内で共通のテーマを持つ人気記事が複数あるなら、それらの記事を一つにまとめた「まとめページ」を作成するのも非常に効果的です。例えば、GA4の使い方に関する記事がたくさん読まれているなら、「GA4初心者ガイド」のようなトップページを新たに作り、そこから各記事へ移動できるようにします。

これにより、ユーザーは関連情報を探しやすくなり、サイト内を回遊しやすくなります。また、特定のテーマに関する情報を集約することは、SEOの世界で「トピッククラスター」と呼ばれる手法にも繋がり、検索エンジンからの評価を高める効果も期待できます。

まとめ:GA4のクセを理解して、アクセス解析をもっと楽しく!

今回は、GA4の「ページビュー数」改め「表示回数」について、確認方法からセッションとの違い、さらには分析への活かし方まで幅広くお伝えしました。

GA4は、ユニバーサルアナリティクス時代からそうでしたが、とにかくカタカナの専門用語が多くて分かりにくいと感じるかもしれません。しかし、一つ一つの言葉の意味や背景を理解してしまえば、あとは慣れの問題です。最初は戸惑うかもしれませんが、頑張って壁を乗り越えた先には、分析が楽しくなる瞬間がきっと待っています。

ぜひこの機会にGA4を色々といじって、その多機能性に触れてみてください。