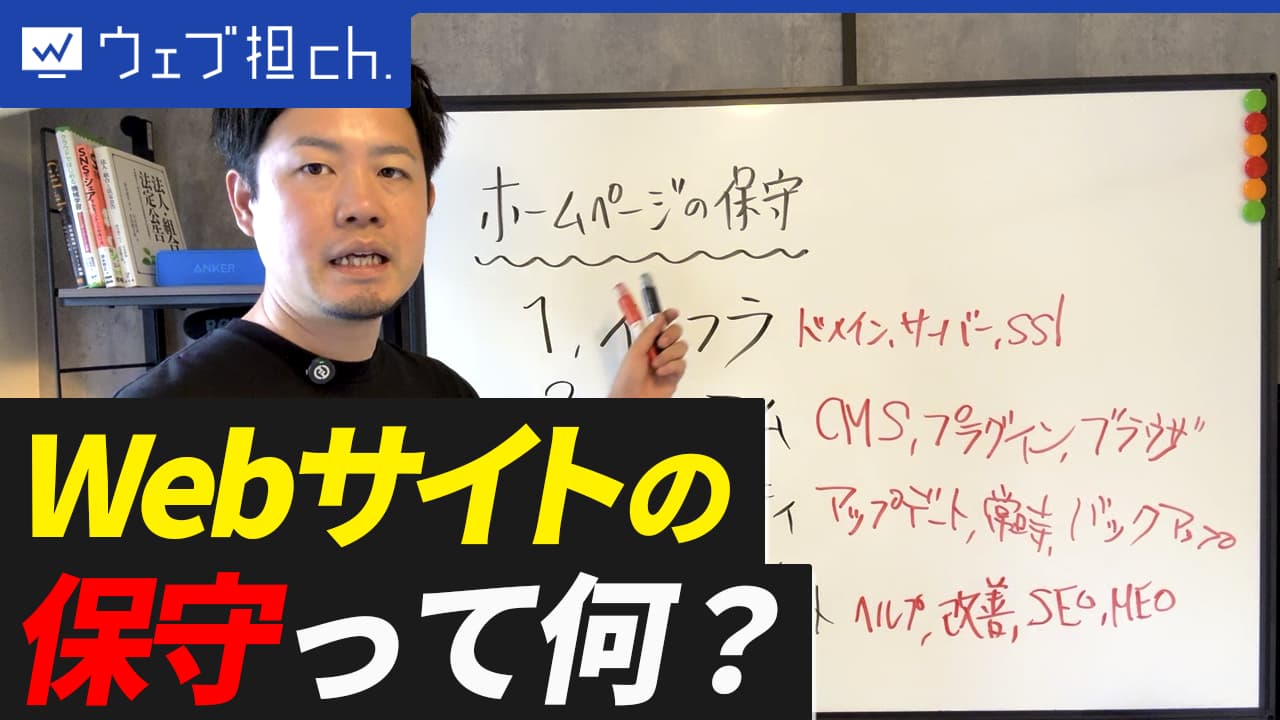

ホームページの保守

目次

ホームページは「作って終わり」ではありません

ホームページが無事に完成して、「これで完了!」…実はそういうわけではないんですよね。作ったホームページをそのまま放置しておくと、後々まずい事態になることもあるかもしれません。だからこそ「保守」という作業が必要になるんです。

これは、おうちのリフォームと似ているかもしれません。例えば家も10年くらい経つと、外壁の塗り替えが必要になったり、どこかが老朽化して取り換えなきゃいけなくなったりしますよね。Webサイトも同じような感じで、定期的な保守が発生することがあります。

今回は、ホームページの保守とは具体的にどういったものなのか、そしてどのように対策していけばいいのか、という点について詳しくお伝えしていければと思います。

ホームページを支える土台(インフラ)の維持・管理

まず最初にご紹介するのが、ホームページの土台となる「インフラ系」の保守です。インフラというのは基盤という意味ですが、ホームページにおける基盤とは何でしょうか。

ドメインの更新

一つは「ドメイン」です。これは、ホームページの住所にあたる「URL」の一部ですね。会社のホームページだったら「〇〇.co.jp」のような部分のことです。このドメインは、ほとんどの場合、年単位で更新作業が必要になります。もし、この更新をうっかり忘れてしまうと、ある日突然ホームページが全く表示されなくなってしまう、なんてことも起こり得ます。

サーバーの契約更新

次に「サーバー」です。ホームページは、画像データやHTMLデータなど、いろんなデータの組み合わせでできています。そのたくさんのデータを入れておく「入れ物」のようなものがサーバーです。このサーバーも、月単位や年単位での契約更新が必要なことが多く、更新を忘れると、やはりホームページが表示されなくなってしまいます。

このドメインとサーバーは、ホームページの根幹をなすインフラです。基本的には、制作会社に任せっきりにするのではなく、自社で管理した方がいいでしょう。なぜなら、もし将来、他の制作会社に乗り換えたくなった時に、ドメインやサーバーを外部に握られている状態というのは、結構強烈な首根っこをつかまれていることになってしまうからです。万が一、何かトラブルが発生した時に、人質に取られてしまうようなリスクもゼロではありません。まずは、このドメインとサーバーというインフラがあることを覚えておいてください。

SSL証明書の更新

インフラ系でもう一つ重要なのが「SSL証明書」です。URLが「https」で始まっているサイトは、通信が暗号化されている証であり、これを「SSL化」と言います。最近作られたホームページはほとんど対応していると思いますが、このSSL証明書も年単位での更新が必要な場合があります。これを更新しないと、ブラウザによっては「保護されていない通信」といった警告が表示され、ユーザーに不安を与えてしまう可能性があります。

代表的なインフラとしては、この「ドメイン」「サーバー」「SSL」の3つになります。

ソフトウェア(システム)の維持・更新

続いてご紹介したいのが、ホームページを動かしている「システム系」の保守です。

最近のホームページは、お知らせなどを簡単に更新できるように、「WordPress(ワードプレス)」のようなCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)という仕組みを使って動かしている場合が非常に多いです。こうしたシステムを安全で快適な状態に維持するためにも、保守作業が必要になってきます。

具体的には、WordPressのようなCMS本体を最新のバージョンに「アップデート」したり、「プラグイン」と呼ばれる拡張機能も同様にアップデートしたりする必要があります。

また、これは自社の要因ではないのですが、皆さんが普段ホームページを見ている「ブラウザ」側のアップデートも関係してきます。Google ChromeやMicrosoft Edgeといったブラウザがバージョンアップした際に、これまで問題なく表示されていたホームページのデザインが崩れてしまう、といったことが起こる可能性があります。そうならないように、ブラウザの進化に合わせてホームページ側も対応していく、という保守も必要になってくるのです。

サイトを守るセキュリティ対策

3つ目は、今や非常に重要視されている「セキュリティ対策」です。

昨今、大手企業でもハッキング被害のニュースを耳にすることがあるように、企業のセキュリティ対策は非常に重要です。当然、みなさんの会社のホームページも例外ではなく、ハッキングされてしまうリスクは常に存在します。そういった脅威からサイトを守り、セキュリティを高い品質で維持し続けるために保守を行うのです。

普段パソコンをお使いの方なら、「脆弱性(ぜいじゃくせい)が見つかりました」という通知を見て、OSをアップデートした経験があるかもしれません。それと全く同じように、ホームページもCMSやプラグインを最新版にアップデートすることで、セキュリティ上の弱点をなくしていく必要があります。

ただ、最新版にアップデートするだけでは万全とは言えません。常にセキュリティの穴がないかを探したり、サイトに不正な改ざんが加えられていないかを「常時監視」したりすることもあります。

そして、セキュリティ対策において何よりも重要なのが「バックアップ」です。万が一、何かまずいことが起きてしまっても、バックアップさえ取っておけば元の状態に復元できる可能性が非常に高いです。定期的にアップデートを行いつつ、必ずバックアップを取り、もしもの時にすぐ対応できるように備えておく。これがセキュリティにおける保守の考え方です。

ホームページの成長を支える運用サポート

最後にご紹介するのが、「運用サポート」です。

これには、何か困ったことがあった時に気軽に相談できる「ヘルプデスク」のような役割も含まれます。ただ、「保守」という言葉は、本来「現状を維持する」という意味ですよね。しかしWeb業界ではもっと広い意味で使われることがあり、現状維持だけでなく、サイトをより良くしていくための「サイトの改善」や「Webマーケティングの支援」といった活動も含まれることがあります。

Webサイトを成長させていくために、SEO(検索エンジン最適化)やMEO(マップ検索最適化)といった施策を行ったり、コンテンツを追加したりと、やれることは無限にあります。こうした、ホームページの成長を促すための支援も、広い意味での保守・運用サポートに含まれるのです。

保守で本当に大事なことは何か

ここまで、ホームページの保守にはどんな種類があるのかを解説してきましたが、特に何が重要なのでしょうか。

まず、一番まずい事態につながりかねないのは、やはり「インフラ系」です。ドメインやサーバーの更新が滞れば、サイトそのものが消えてしまいます。ですので、インフラ系はなるべく自社でしっかりと管理していただきたいです。

次に大事なのは、セキュリティ対策の部分でお話しした「バックアップ」です。何かトラブルがあった時に、元の状態に戻せるというのは非常に重要です。あらゆるリスクに対する最終的な保険として、バックアップは必ず取っておくべきでしょう。

その次に、CMSやプラグインなどの「システムのアップデート」が来ます。そして、さらに成果を出していきたい、Webサイトを成長させたいという場合には、「サイトの改善」という運用サポートの重要度が増してきます。

保守は誰に、どこまで任せるべきか

こうした保守作業の全体像を知った上で、「どこまでを自社でやって、どこからを専門の会社に任せるのか」をあらかじめ決めておくと、ホームページ完成後もスムーズに運用が進むはずです。

制作会社によっては、「常時監視は対応していません」というところもあります。24時間、人の目で監視し続けるのは非常にコストがかかるため、ツールを使った機械的な通知のみ、という場合も多いです。また、システムやプラグインのアップデートは対応してくれるけれど、外部の会社が作った特殊なプラグインの保守までは対応できません、と言われることもあります。

ホームページを制作してもらう契約を結ぶ前に、その制作会社が完成後の保守をどこまでやってくれるのかをきちんと把握しておくのがベストです。

もし、すでに完成したホームページの保守で困っている場合、他社が作ったホームページの保守を嫌がる制作会社は正直、多いです。なぜなら、他人が作ったものは、どこに何があるのか分からず、調査や修正に通常よりも多くの労力がかかってしまうからです。

しかし、もちろん他社が作ったサイトの保守だけでも受けてくれるサービスを提供している会社もありますので、まずは一度、専門の会社に相談してみるといいのかなと思います。

まとめ

みなさんの会社のホームページは、こうした保守作業、きちんとできていますでしょうか。「そういえば、これもやってなかったな」という項目があった方は、ぜひこの機会に自社の保守業務を見直していただけると、より安心してホームページを運用していけるのではないでしょうか。