ターゲットを決めよう

どうも、ウェブ企画パートナーズの竹内です。

今回は前回に引き続き、これからホームページ制作の依頼を考えている方に向けた「事前準備編」をお届けします。前回は「目的と役割」についてお話ししましたが、今回は「ターゲットを決めましょう」というテーマで解説していきます。

目次

なぜターゲットを明確にする必要があるのか

みなさんは普段からビジネスをされているので、目的やターゲットはある程度決まっていると思います。ですが、私たち制作会社は社内の人間ではないので、しっかりと言語化して伝えていただくことで、自分ごと化してより良い提案や専門家としての知見をご提供できるんです。

これがとにかく「言語化」が大切な理由です。

制作会社が知りたい「ターゲット」とは

これをご覧になっている方がどういった方かわからないですし、大手企業の方から中小企業の方まで様々な方がいらっしゃると思います。ターゲットはビジネスの基本と言いますか、誰に向けて売りたいかという仮想の顧客は皆さん持っていると思います。

持っていない場合はそれはコンサルの領域といいますか…大手企業はコンサル会社が入って「こういったターゲットを狙ってみたらいいんじゃないでしょうか」といった提案を受けていると思いますので、特に困らないと思うんですけど、中小企業はホームページのターゲットをどうするか決まっていない場合もありますよね。決まっている場合でも、うまく言語化できていなかったりすることもあります。

私たちがターゲットについて知りたい目的は何かというと、どのようなユーザーがどんなシーンで利用するホームページなのかを想像したいんです。それによって「こういう内容あった方がいいですね」とか、良い提案に繋がるところがあるんですよね。

マーケティング的に言うと「ターゲット」「セグメント」「ペルソナ」といった用語がありますが、そこまで突き詰めた話ではないんです。大体どんなユーザーがどんなシーンで利用するかを想像したいので、そこを教えていただけるとありがたいです。なるべく言語化して伝えていただけると非常に助かります。

具体例で考えてみましょう

例えば整体の店舗を経営していて、そのためのホームページが欲しいとします。ターゲットユーザーは結構老若男女来てくれるんですけど、どんなユーザーかというと、例えば他の店舗の整体に行っていまいち改善しなかった方に向けて、根本的な解決を目指す整体を特徴としているので、「一回行ったけど良くならなかった」という人が「整体 乗り換え」とか、そういった系のキーワードで検索してきたようなユーザーに対して表示したいホームページですよ…とか。

こんな感じのことが聞けると嬉しいんです。あまり細かくマーケティング的に「ターゲットとは」とか、STP戦略といってセグメント・ターゲット・ポジショニングの話ではないんです。ホームページのターゲットとして、どんなユーザーがどんなシーンで利用するのか、主にというのを教えていただけるとありがたいです。それを言語化していただけるとご提案もしやすいので、そういった準備をしていただきたいというのが概要になります。

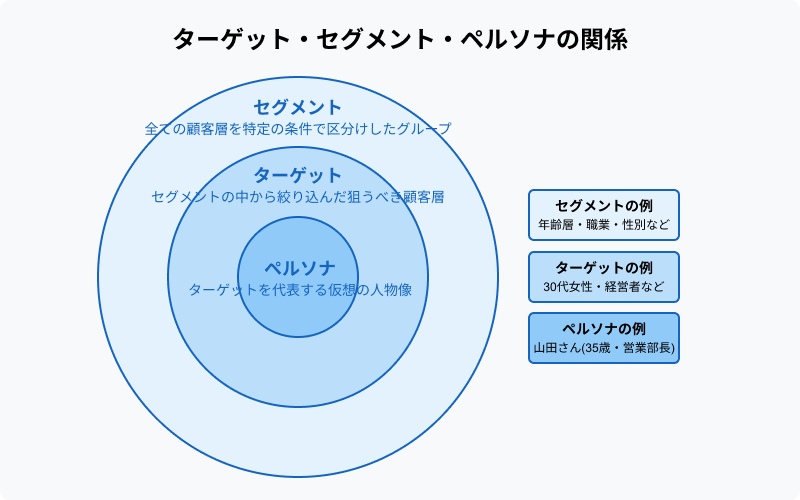

マーケティング用語の簡単な解説

ちらっと話に出ましたので、こちらも解説しておきますね。ターゲット・セグメント・ペルソナというマーケティング的な顧客を分析したり指し示す言葉として、こういうマーケティング用語があります:

- セグメント:あらゆる顧客層の中で年齢層・職業・性別、そういうなにかしらの要素で切り取った人たちを「セグメントする」と言います。

- ターゲット:セグメントした中でそれをターゲットする感じで、ターゲットユーザーを使います。

- ペルソナ:さらにそのターゲットユーザーの中から理想の顧客像をペルソナとして、仮想の人物を作って、その人に刺さるように作っていこうとか、そういったのをペルソナと呼んでいます。

先程も言ったんですけど、ここまでは決めなくて大丈夫ですし、ここまで決めてやる必要があるのかとも思います。大手企業でコンサル会社がしっかり入っていて「こういう感じでやってください」と決まっている方は、私たちもそれに従って最善の提案をするんですけど、中小企業の場合はビジネスも手探りの状態だったり、事業のピボットっていうんですかね、強みを変化させていったりと、往々にしてあることだと思いますので、大体のところを教えていただけるとありがたいです。

個人的にもセグメントあたりでいいですかね。ペルソナまでは正直あまりいらないと思います。採用はどんな人が欲しいか、社内の特定の人とか「こんな人がいっぱいいてくれたら理想的だ」とか、そういう時はペルソナ活用しても悪くないかとは思うんですけど、ペルソナも結構バイアスが入るといいますか、ペルソナを作る時に仮説に近づけたいがために、そういったペルソナにしちゃったりとか。

あとは採用に関してもいろんな人がいた方が本当は組織として健全なんですけど、例えばイケイケな営業出来そうな人にも、いろんな種類がいますよね。淡々と喋るから信頼力がありそうな営業の人もいますし、僕みたいに身振り手振りだったり、声の高低差があるような営業をする人だっていますし、これを1個のペルソナにしてしまうのは危険度があるかなということで、僕はあまりペルソナ推奨派ではないんですけど、あってもいいかなというところです。

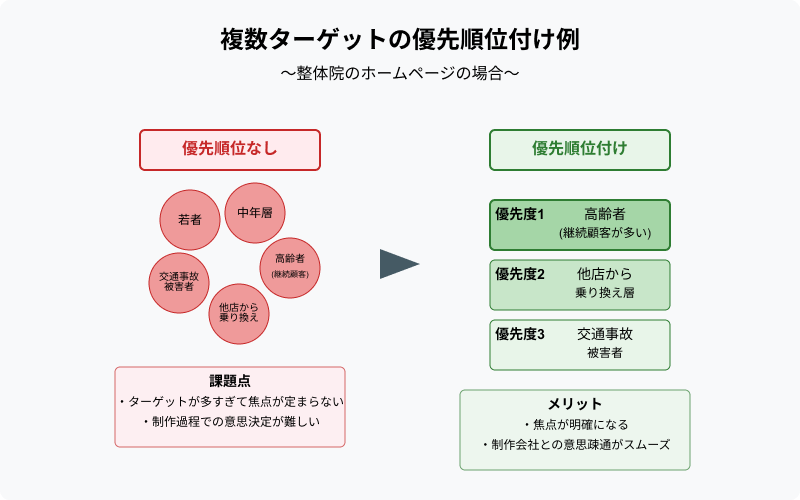

複数のターゲットがある場合は優先順位を

こういったことをざっくり伝えていく中で複数出てくることがあると思います。例えば先程の整体だと、老若男女の方が整体に来てくれる。ただ乗り換えのニーズにマッチした強みだというとき、そういった場合はセグメントにしても、あらゆる年齢層になるので複数出てくるんですよね。

おじいちゃん・おばあちゃんも来てもらいたいし、若者だって来てもらいたいし、交通事故に遭った方に保険適応で来てもらうというニーズでもOKとか、そういったことあると思うんですけど、優先順位を決めていただくのは重要かと思います。

「そうは言っても継続的に来てくれるのはおじいちゃん・おばあちゃんが多いので、おじいちゃん・おばあちゃんに一番刺さるようなホームページにしたい」とか、「おじいちゃん・おばあちゃんはよく来てくれるけど、ホームページ見なくて大体看板を見てくるので、ホームページは若い人に見てもらうためなんだ」ということで、優先順位を決めたり、そういうところを決めていただくとありがたいなと思います。

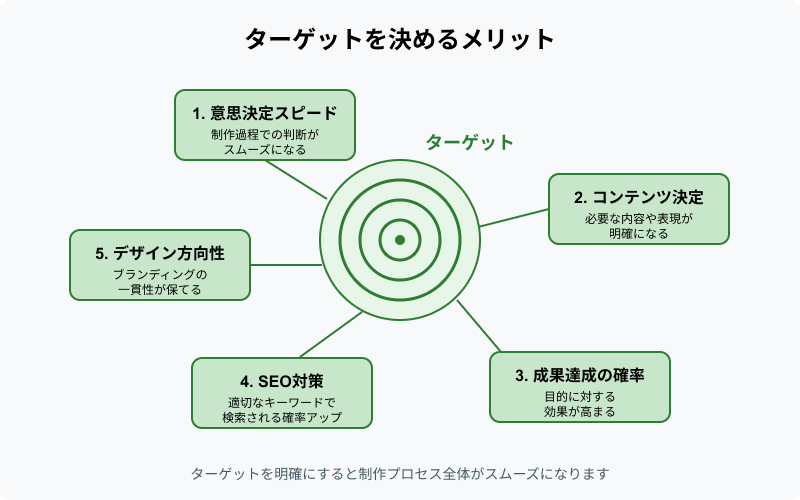

ターゲットを決めるメリット

最初に話すべきだったかもしれないんですけど、これを決めるメリットを次はお伝えしていきたいと思います。なぜこういったことが知りたいかというと、実際ここが一番大きいです:

1. 意思決定スピード

ホームページは7割以上のお客さまから「できるなら早く作りたい」というニーズが多いです。そうなった時に我々制作会社側とお客様との意識のすり合わせもそうですし、我々が提案したものに対して社内で揉んだりすることってあると思うんですけど、その時も意思決定スピードが非常に速くなります。

特にわかりやすいのが例えばデザインですよね。おじいちゃん・おばあちゃん向けなのか、若者向けなのか、ここの優先順位がはっきりしていると、デザインって好みで良い・悪いが結構変わるじゃないですか。ある人はこっちの方がお洒落に見えるし、ある人はこっちの方がおしゃれに見えることがあった時に、こういった大体のターゲット、特に優先順位が決まっていれば、その優先順位の高い人にどっちが刺さりそうなのかという意思決定ができるようになる。これが最大のメリットかと思います。

2. ページコンテンツの決定

他にもページ制作をする時に、コンテンツっていうのはページの中身という意味なんですけど、その中身とか決定する時に、どういった中身があるといいかとか決めやすくなったり、表現とかも入ってきますかね。

採用のために営業のできそうな人がいいということでしたら、「夢を叶えるんだ」みたいな、そういう前向きなフレーズでいろいろ見出しとかつけた方がいいのかなとか、そういう表現にも影響してくるので、やはりターゲットが重要になってきたりします。

3. 成果達成の確率向上

単純にお問い合わせを生みやすくしたり、先程の整体の事例で言いますと、店舗に来てくださる方が増えますよね。そのターゲットに対してマッチしたデザインだったり内容ですね。おじいちゃん・おばあちゃん向けなので、FAX番号をきちんと書いておくとか、そういったところで成果の達成確率が上がってくると思います。

4. SEO対策

ホームページは検索キーワードで引っかかってくることが一番多いので、じゃあどういったキーワードで引っかかるようなページ構成にしたらいいのか。コンテンツと若干似てますけど、そういったマーケティング的な部分も重要になってきます。

5. デザイン・ブランディングの方向性

先ほど意思決定のスピードと言いましたけど、デザインの方向性にも役立ってきますね。後は企業としてどうブランディングしていきたいかという要素にも繋がってくることかと思います。

なのでこの主に5つくらいのメリットがあります。他にも細かくマーケティング的に切り出せばあるんですけど、主にはこの5つくらいがスムーズになるから、ということでターゲットを事前に決めていただけるとありがたいなと思います。

まとめ

ここまで説明してきて、確かにターゲットを言語化した方が制作会社が受け取りやすくなっていいな、メリットもこんな感じの内容があるのは伝わったんじゃないかと思います。

目的とか役割が決まって、ターゲットも伝えられる状態になったら、後は例えばどういう内容が必要なのか分かってきたり、そうしたらページの想像もついてきますよね。あとは客単価も一番主力の層がどれぐらいお金を使ってくださるのか、利益がどれぐらい生まれるのかというところが想像できてくる前提で、予算を決めていってほしいなということで、次回は予算についてです。どうやって決めたらいいのか、どういう考え方をしたらいいのか、お伝えしていければと思います。