目的・役割を決め必要なページとコンテンツについて考える

こんにちは、ウェブ企画パートナーズの竹内です。

今回はこれからホームページを新しく作りたい、あるいはリニューアルを考えている方向けに、何から頼めばいいのか、どういった準備をすればいいのかをわかりやすく解説するものです。

普段ホームページ制作のお手伝いをしていると感じるのですが、人生でホームページを作る機会ってそんなに多くないんですよね。その気持ちは私もよくわかります。以前、オフィス移転の際に「内装をいい感じにしたいよね」という話が社内であって、外注に依頼したことがありました。その時、準備や費用感、要望をどう伝えていいのかわからず最初は困ったんです。自分なりに調べてまとめた経験があるので、ホームページ制作でも同じように悩まれる方が多いんじゃないかと思います。

そこで今回は、制作会社に問い合わせる前に事前準備として知っておきたいことをまとめてみました。

目次

事前準備の3つのポイント

事前準備編としては、主に3つのポイントがあります:

| 決めるべきこと | 内容 |

|---|---|

| 目的と役割 | ホームページをどういった目的・役割で作りたいのか |

| ターゲット | どんな人に見てもらいたいか |

| 予算 | どれくらいの予算を確保すべきか |

当初はデザインについても項目に入れていましたが、実はこれは最初の段階では必要ありません。正直言って、WEBデザインに関しては私たち制作会社の方が知見が深いですし、上記3つの方向性がしっかり定まっていないとデザインに繋がってこないんですね。

もちろん、頭の中で「こんなデザインがいいな」というイメージがあるのはわかりますし、それを伝えたい気持ちもわかります。でも、まずは目的・ターゲット・予算を明確にした上で、プロとどういったデザインがいいのか改めて話し合うのが、より目標達成に近づく健全なアプローチです。デザインは事前準備ではしなくてOKです。

なぜ事前準備が大切なのか

「いきなりお問い合わせして、その場でヒアリングに答えればいいのでは?」と思われるかもしれません。ただ、制作会社によって質問の仕方や聞き方が異なり、ニュアンスが変わってくることがあります。それだと各社から同じ条件で回答が返ってこないので、比較検討がしづらくなります。

また、とにかく「言語化する」ことが大事です。社内でのコミュニケーションなら、「いい感じにしといて」と言っても意図を察してもらえるかもしれませんが、制作会社は普段からお客様とコミュニケーションを取れているわけではありません。しっかりと自分の中で言語化することで、共通認識を持って私たち制作会社も取り組めるようになります。

背景や達成したい目標、ターゲット、予算などをしっかり言語化していただくことで、私たちプロがプラスで知見を乗せてアイデアやご提案ができるんです。とにかく言語化するという意味で、この事前準備が大切になります。

ホームページの主な目的

ホームページの目的として、主に次の5つが多いと思います:

- 会社案内:企業情報の提供

- 販売:ECサイトなど、決済まで完結するもの

- 採用:人材確保のため

- 宣伝:問い合わせや来店につなげるため

- その他:IR情報、技術情報発信など

「宣伝」と「販売」は似ていますが、販売はWeb上で全てのビジネスが完結するのに対し、宣伝はお問い合わせから実際の打ち合わせや来店につなげるまでが役割です。そこがゴールの違いなんですね。

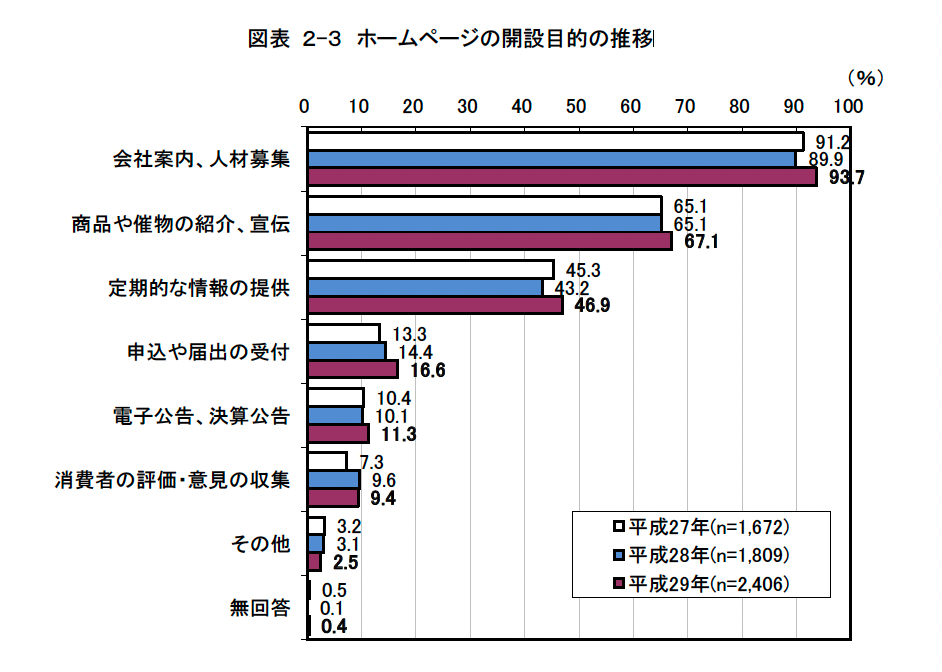

平成29年(2017年)の国のデータによると、ホームページ開設目的は以下のような割合でした:

※平成29年報告書

図引用:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05b2.html

- 会社案内・人材募集:約90%

- 商品や催し物の紹介・宣伝:約60%

- 定期的な情報の提供:約45%

- 申請や届出の受付:約10〜15%

- 電子公告・決算公告:約10%

- 消費者の評価・意見の収集:約7〜8%

今は2024年なので、このデータは7〜8年前のものになりますが、大体似た傾向はあるかと思います。ただ、制作会社としては、ここ数年でホームページの役割がかなり変わってきたと感じています。

以前は「宣伝」目的が多かったのですが、最近は「会社案内」や「採用」がやや増えた印象があります。これは、当時はWeb宣伝といえばホームページぐらいしかなかったのに対し、現在はYouTubeやTwitter(現X)、Facebookなど宣伝先が増えたため、ホームページだけに頼らなくなってきたからだと思います。

ただし、最終的なタッチポイントとしてホームページを用意しておくことは引き続き重要です。例えばTikTokで見て「詳細はホームページから申し込んでね」という形で、最終的な接点として必要な状況は変わっていません。ニーズが完全に減ったわけではなく、予算の配分が変わった感じですね。

目的を決めるメリット

ホームページの目的をしっかり決めるメリットは主に2つあります:

1. 優先順位の決定(予算と内容の配分)

例えば、会社案内のホームページは、お客さん、社員、就活生、中途採用希望者、株主など様々な人が見ることがあり、複数の役割を持ちます。限られた予算の中で、これらの優先順位を決めておくことで、制作会社が要件を受け取った時に「複数の目的はあるけど、優先順位としては採用が一番で、次が株主向け情報」というように理解できます。

優先順位が下がっている目的に対しても、理由を聞いておけば、「これくらいあればそのニーズは満たせると思います」と提案しやすくなります。予算の配分やホームページに載せる内容の優先順位を決めやすくなるメリットがあるんです。

2. 費用対効果の検討

例えば、特に広告もしておらず、営業マンが足で稼いでいる会社で「ホームページがないとちょっと怪しい会社に見えるから」程度のブランディング目的なら、500万円や1000万円もかけて、ほとんど誰にも見られないようなホームページを作る費用対効果は見合わないでしょう。

逆に、1件取れると1000万円の案件があるような高単価ビジネスで集客が目的なら、ホームページにかける予算も変わってきます。100万円の予算でそのニーズを捕まえきれるかどうかという議論になります。費用対効果を考えることで、ホームページにいくらかけるべきかを経営者や担当者が判断しやすくなるんです。

欲張ってもいい。でも優先順位は付ける。

「そうはいっても当社のホームページを見る人は様々で、名刺のような役割も果たして欲しいし、営業マンの方の手助けとなるようなツールにもなって欲しいし、同業者に見て欲しいページもあるし、ブランディングにも一役買ってもらいたい」と様々な要望が出てくるはずです。

もちろん要望を出すことは良いことです。素晴らしいことです。しかしホームページを作る際には予算という障壁が必ず立ち塞がります。予算によっては要望を全て実現できない可能性も出てきます。

そこで役に立つが優先順位です。

事前に社内で「ホームページで達成したいことリスト」の優先順位について意識統一をしておき、その上でホームページ会社の様々な提案を聞きます。受けた提案に新しい発見があれば取り入れたらよいでしょう。そしてまた優先順位を付け直しましょう。本来の目的からズレてはいないだろうか。ホームページが完成したときに目的は達成できるだろうか。中途半端になっていまってはいないだろうか。と必ず振り返って確認してください。

そうやってしっかり優先順位を付けていけば必ず良いホームページが出来上がるはずです。よくよく考えれば当たり前のことですが、実際に依頼するときには忘れがちです。基本をしっかりと抑え、素晴らしいホームページを完成させましょう。

それでは次にホームページを利用するユーザーである「ターゲット」について考えていきましょう。目的の明確化がうまくできない場合、ターゲットから考えてみると考えがまとまるかもしれません。