相場確認・予算の設定

どうも、ウェブ企画パートナーズの竹内です。

今回はWeb制作依頼をこれからしようとしている方に向けた「準備編」の最終回として、予算の決め方についてご紹介したいと思います。これまでサイトの目的・役割・ターゲットについて解説してきましたが、今回は予算をどう考えればいいのかをお伝えします。

目次

なぜ予算を事前に決めておくべきか

これまでの回でも「とにかく言語化」をテーマにお話ししてきましたが、予算についても同じです。なるべく多くの情報をいただけた方が、我々制作会社としてもより良い提案ができます。今回の場合でしたら予算内での提案がしやすくなるので、やはり予算もある程度事前に考えていただけると話がスムーズに進みますし、制作会社の決定もスムーズにできるようになると思います。

予算の考え方

予算の考え方については、細かく説明しようとするとキリがないんですよね。お客様の状況によって必要な予算は変わってきますし、相場観やどれぐらいのクオリティを求めるのかといったところによっても変わってくるので、一概には言えません。

ただ、「そういうのよくわからない」という方も、「細かく実際出せそう」な方も、感覚でOKです。大体どれぐらいホームページにかけられそうなのかという感覚を教えていただけると助かります。それが上下する可能性があることとセットでお伝えいただけると、我々としても大体の予算感で「ああ、なるほどね」と理解できます。

例えば、現状ホームページがなくて、「予算がやりたいことに対して少ない」場合があります。そういった場合は、まだホームページを作ったことないので費用感がわからなくて、これぐらいの値段で言ってるんだな、ですとか、逆に今もうムキムキのマッチョなホームページがあって、それに対してその予算ということは「相当クオリティの高いことを求められてるな」とか、そういったことを感じることができるんです。

なので、感覚で「大体どれぐらいは使ってもいいのか」(安く済むなら安く済んだ方が嬉しいのは皆さん一緒だと思うんですけど)、やはりどれぐらいの費用感なのか伝えていただけると、我々も突飛な提案をしなくて済みます。予算が100万円しかないのに10億の提案されても困ると思いますし。

ただ企業側としては、事前に予算を伝えることで「足元見られるんじゃないか」「ぼったくられるんじゃないか」といった気持ちはわからなくもないんです。ホームページは水物と言いますか、目に見えにくいものなので、すごそうなことやってますと言って、実はそんな凄そうなことしてなくて、かなり利益率の高い仕事をされてしまったとか、そういった不安はあると思うんですけど、そこは実績とか担当者の話を聞いていただいて、きっちり見極めていただく。これは実際に物があるものでも一緒だと思うんですよね。

そのあたりは恐れずに「大体これぐらいかな」と思ってるのをお伝えいただくことで、より精度の高い提案に繋がってくると思います。感覚で伝えていただいてもいいですし、大きく2つ、費用対効果がわかる目的の制作と、費用対効果が出しづらい目的の制作がありますので、それぞれの事例に分けて解説したいと思います。

費用対効果がわかる場合の予算の決め方

1つ目は費用対効果がわかる場合で、主にホームページからなにかしら売上に繋がる場合になります。前回のターゲットの部分でもお話ししましたが、例えば整体をやっているお店の場合で考えてみましょう。

1人のお客様が成約して整体に通ってくださるようになったとき、利益の計算をしてみます。お客様が使ってくれたお金の中で原価というのがありますよね。整体の場合でしたら店舗の維持費とか人件費が原価になると思うんですけど、原価を差し引いた分が利益になります。

その利益も新しい投資に回したりとか、そういったいろんな使い方があるので、全部はホームページのためにならないと思います。後もう一つ考えないといけないのが、この利益もLTVという考え方があります。

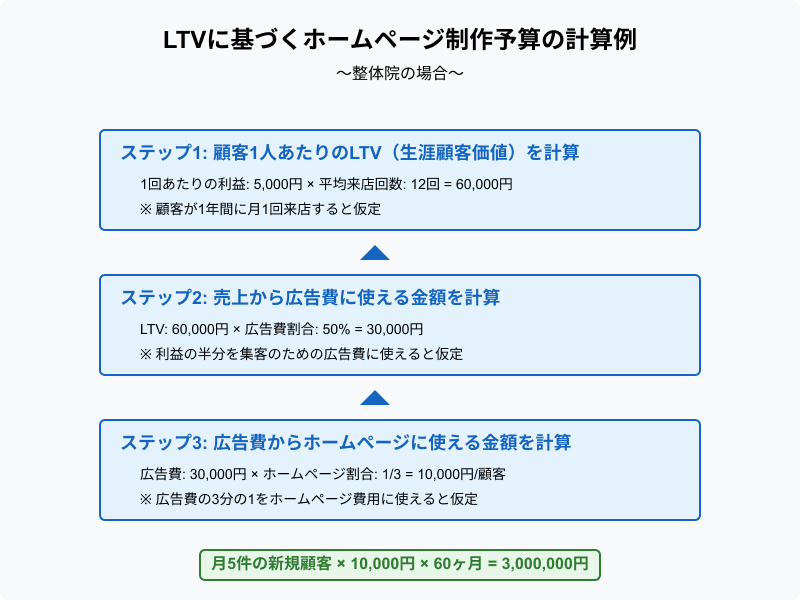

LTV(ライフタイムバリュー)の考え方

LTVはライフタイムバリューの略で、生涯顧客利益といわれるものです。要は1人のお客様が整体を利用した時に、1年ぐらいは平均して利用するとなると、初回の売上だけで考えずに、毎月1回来るので1人のお客様当たり大体12回。1回獲得できれば平均して12回ぐらい来ますよね。

ということは、一人のお客様当たりの利益は1回分の利益で考えずに12回分の利益で考えるのが、このLTVの考え方です。それはホームページ制作にも言える事で、まずLTVを出していただくのがいいと思います。

LTVが例えば1万円の商品のうち、この場合は4分の1にしてますけど、半分が利益だとすると5,000円×12回で6万円になります。6万円の利益が1人当たり大体出るとします。そのうち新しい投資もしたいので、営業コストとして何かしらの宣伝にかけられるのは大体半分ぐらいかな、と。1人のお客様当たりの営業コストで考えているのは3万円です。

半分使ったとして営業コストは3万円。うちの会社は例えばチラシとかホームページとか色々やってて、そのうちホームページにかけられるのは3分の1ぐらいかな、と仮定すると3万円の3分の1で1万円。なのでホームページに1顧客当たりにかけられる単価は1万円だと、ここでわかります。

目標顧客数から予算を計算する

その後は、今回ホームページをリニューアルとか新しく作ったときに、何件取りたいか考えていただく必要があります。例えば、ホームページを作って月に10件ぐらいお問い合わせが来て、大体いつも店舗に来てくださって話を聞いてくださって、何回も通ってくださるようになるお客様は10件あったら半分ぐらいかな、ということでしたら月に5件ぐらい来てくれれば成約するとします。

継続的に通ってくださるお客様がいれば、店舗の維持費とか諸々支払えるのがわかったとしましょう。そういう場合は5件ぐらい取れればいいということで、1ヶ月あたりにホームページのコストは1万円×5=5万円くらいとホームページにかけられるとわかります。

次に、そのホームページを何年使うかも考えます。デザインのトレンドは常に移り変わっていきますので、大体今ですと5年ぐらいかと思います。5年ぐらいはホームページを使い続けられるとして、5万円×60ヵ月=300万円となります。なのでホームページのリニューアルにかけられる値段は300万円と見えてきます。

ただし、300万円全部使ってしまうと、イニシャルコストに加えて例えばキャンペーンやったりとか、お知らせを打ったり修正のコストもかかるので、それが5年間で100万円ぐらい使う想定で、イニシャルにかけられる値段は200万円ぐらいとか、そういった費用対効果がわかるものですと、ある程度ホームページにいくらかけられるのか見えてくる計算式はあります。

厳密にはもっと色々計算していただきたいんですけど、ざっくりどれぐらいかけられそうかっていう所は、それで損しなさそうかっていう所ですよね。業者に対しても「何件ぐらい取らないとこの予算かけても赤字なんで」という風に伝えれば、現実的な数値で「これぐらいはいけると思いますよ」と提案してくれると思いますので、じゃあそれならいけそうだねとか。

実際Googleなんかは、月間どれぐらいの「整体 名古屋」「整体 東京」そういう地域とかけ合わせた時に、何件ぐらい月に検索回数があるかというデータは公開してるんですよね。なのでそこから考えると、これぐらいは取れそうだと見えてくるので、「じゃあ大丈夫そうですね」とわかってくるという感じです。

費用対効果がわからない場合の予算の決め方

次が費用対効果がわからない場合。例えば会社案内としてホームページを利用したい場合、様々な用途がありますよね。採用のためにホームページをご覧くださったり、株主の方がホームページを見に来たり、様々な方が見に来るので費用対効果がわからなかったり、そもそも一度もホームページの制作に携わったことがないので費用感がわからないという方も多いんじゃないかと思います。むしろこっちが大半じゃないかなと思うんですけど。

冒頭でも言いましたけど、その場合は感覚で「これぐらいはかけられそう」みたいな雰囲気をお伝えいただければ大丈夫です。その上で制作費ってどういうのがかかるのか、ある程度知っておいていただけると、納得感を持って制作会社からいくらですよと言われた時に受け止めることが出来るんじゃないかなということで、ご説明させていただきたいと思います。

ホームページ制作にかかるコスト構造

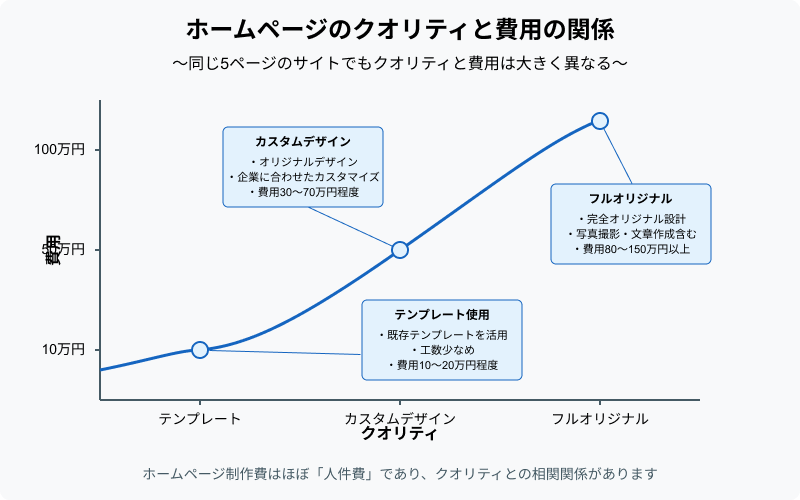

制作費ですが、ほぼほぼ人件費と思ってもらって大丈夫です。会社でオフィスを借りてデザイナーがデザインしてるので、厳密には店舗維持費・場所代、フォントを使うための費用、Adobeの製品を使うのでしたらAdobeに支払う月額のデザインツールの費用はかかってるんですけど、ほぼほぼ人件費と考えていただいて大丈夫です。

ということは例えば、素晴らしいデザインを提供する制作会社は、おそらく素晴らしいデザイナーが社内にいると。素晴らしいデザイナーはどこの会社も欲しいので、給与というのが自然と高くなっていきます。つまり高いホームページ制作会社はクオリティも高くなるのが言えます。これ絶対じゃないです。高くてクオリティも低いってところももしかしたら中にはあるかもしれないので、そこは制作実績とか営業の方にきちんと確認していただいて、問題なさそうだなと確認していただきたいんですけど、大体こういう様な事が言えます。

なので制作会社に例えば5ページでホームページを作ってほしいと言った場合の費用はいくらになるのか聞いた時に、ある会社は10万円で出来ますと言いますし、ある会社は100万円かかりますということが普通にあります。それは何で起こるかっていうと、人件費をどれだけかけたかになるので、10万円で作る場合でしたらテンプレートを使って工数をかけずにホームページを作ってるかもしれないですし、100万円の場合でしたらオリジナルのデザインで、かつサイトに載せる文章だったり写真も撮影しますという場合もあるので、かけた人件費によって費用が変わるのは、要は費用の変動が多いのはそういう理屈になります。

ホームページにかかる費用の内訳

実際にどういう費用がかかるのか内訳で言いますと、初期費・維持費・広告費の3つに分けられます。大体はこのイニシャルコストで考えている事が多いんですけど、実際は維持費とか広告費もかかってくる場合があると、事前に考えておく必要があると思います。

初期費(イニシャルコスト)

準備費というのもあります。制作会社からコンペをして貰うのに、例えば事前にデザインをイメージを膨らませたい、上司の方がデザインのイメージがわからないと依頼できるかどうかわからないという会社もたまにいらっしゃいます。そういった場合は「デザインを作るんだったら、デザイン制作費を事前にいただいてますよ」とか、企業の課題を聞いたりヒアリングとかコンペに参加するのに費用がかかる会社もあります。

あとはそもそもなんとなくホームページリニューアルしてるけど、この前の動画でやりました、ターゲットを決めたりとか目的を決めたりとか、セグメント・ターゲティング・ポジショニング、そういった戦略も決めますよ。要は制作の前段階からしっかりコンサルティング的に入りますよという会社もありますので、そういう場合は準備費というのも発生することがあります。

細かく見ていくと、初期費はだいたい量とかオプションで考えていただけるといいかなと思います。量はどれぐらいページを作るか、写真をたくさん載せるんでしたら写真撮影にいっぱいかかってきますし、そういった量です。

もう1つはオプションになってきて、例えば英語版のホームページも欲しいとか、そういった諸々のオプションは制作費的な考え方かもしれないんですけど、普通にホームページを作る以外にもプラスで動画も作ってほしいとか、したいことによって初期費がプラスでかかるということです。

維持費(ランニングコスト)

維持費というのは大体サーバー費用とかですかね。サーバーとかドメインには年間費用がかかります。そんなに高くないんですけど維持費というのがかかります。安いとドメインで年間で1000~2000円位の物もありますし、サーバーですと年間で大体3~5万円ぐらいなので、そんなに高いものではないんですけど。

それを制作会社に任せると、ホームページを作る時にシステムを入れるってなった時に、そのシステムの保守費もかかることもあるので、プラスして毎月1万円とか5万円かかりますというところもあるので、ある意味これも5年使うと考えると、それなりの初期費として事前に考えておいていただくのも重要と思います。

広告費

あとは広告費です。ホームページを作ったからといって、いきなり人がたくさん見に来るわけではありませんので、まずは初期段階として広告かけていきましょうとなると、やはり広告費とかもかかってくるので、ホームページ作っただけじゃなくて、それをいろんな人に周知をしたい、認知をしてもらいたい方は、広告費も事前に考えていただけるといいかなというところです。

他にもホームページ制作費用を決める要素

他にどのような要素で相場が変わるのでしょうか。普段、お客様にホームページの費用について説明をする際、家に例えることが多いので、今回も家に例えて説明します。

ページ数・ボリューム

一軒家を建てる場合、核家族か2世帯なのか、子どもはいるのか、客間を用意するのか、収納はどれくらいいるかなど、住む人数や部屋の用途によって部屋数は変わります。当然、部屋数が増えれば費用は上がります。また、部屋の広さも6畳と20畳では広い方が高くなります。

ホームページ制作も同様で、あなたが何ページ必要なのか、そのページにどれくらいの情報を入れたいかによって費用が変わります。

オーダーメイドかテンプレートか

注文住宅の場合、何度も打ち合わせを重ねた上で設計し建てるため、その分、打ち合わせ費用や設計費用が上乗せされます。一方、建売住宅の場合は、打ち合わせ費用は大きくカットできますし、同じような家が複数ある場合は設計コストや材料費も安くなる可能性があります。

ホームページも同様で、テンプレートを使用すれば打ち合わせも設計もほとんど必要ないため安くなりますが、オーダーメイドにすると打ち合わせ、デザイン・構築にそれぞれ時間がかかるため高くなります。テンプレートを使用したホームページは、一般的に制作期間が短く、ユーザーが使いやすい設計・仕様になっていることが多いというメリットがありますが、オリジナル性に欠けるため、他社との差別化が難しいことがあります。あなたが他社と差別化したい、オリジナルのデザインが良いといった希望があれば、その分費用は高くなります。

必要な機能

例えば、家にエレベーターが欲しい、床暖房が欲しい、サンルームが欲しいなど必要な機能をつければ費用は高くなるのは想像に容易いでしょう。

ホームページでも、自分でページ更新できるシステムを設置したり、会員登録やクレジットカード決済の機能をつけたり、外部データを取得してリアルタイムに計算する機能など、複雑な機能をつければつけるほど、ホームページの費用も上がります。

セキュリティレベル

ホームページをサイバー攻撃すべてに対して完璧にセキュリティ対策しようとすると、無限の対策が必要となります。どんなにセキュリティが高い家だったとしても、完全に防ぐことが難しいのと同じです。入口を完璧な防御で固めていたとしても、同じ住人であれば最初からセキュリティを下げて突破することができますよね。

ホームページは様々な手口によってサイバー攻撃が行われ、時代とともに新たな手法が開発されています。ですから、完璧なセキュリティ対策は無理としても、最低限のセキュリティ対策は必要です。

攻撃される恐れのある企業(有名な企業だったり、機密情報を扱う企業など)はセキュリティレベルを高くする必要があります。ホームページが攻撃を受けたときの損害の大きさでセキュリティレベルを考える必要があります。

事前準備・品質管理チェック

家は建てて終わりではありません。家を建てる前に地盤を確認したり、完成後には図面通りか、不具合はないかなどの確認が必要です。品質管理のチェックは人が行うため当然コスト(人件費)がかかります。

ホームページの場合で言いますと、制作する前には、現状のホームページのアクセス状況や、競合他社や顧客などのマーケティングを行い、制作後には、文言にミスはないか、セキュリティーに漏れはないか、デバイスによるデザインの崩れはないか、高齢者・障害者でも認識できるアクアシビリティがあるか、などの確認項目は多数あります。確認項目が増えれば増えるほど、チェックする人員が必要になるため費用は上がります。

ホームページの事前準備や品質管理をどの程度制作会社に任せるのか、それとも自社で行うのか事前に確認しておくと、円滑に制作進行するでしょう。

まとめ:どうやって予算を決めればいいのか

色々説明したんですけど、結局人件費になるので、それはクオリティと紐づいてるので、自社がどれぐらいのクオリティを求めているのか、雑なデザインでもテンプレートのデザインでもいいよとなった場合は、最終的には相場を確認いただくしかないかなというところですね。

何社にも問い合わせて「どういうところが違うの」聞いて、「これぐらいのクオリティなのでいくらぐらいですね」というのはだんだん見えてくるかなと思うので、何もわからない場合、費用対効果がわからない場合は、地道にやはり相場を調べていただく必要はあると思います。

相場に関してはどういった目的で作るときは大体どれぐらいなのかは、また別の動画で作ろうと思ってるんですけど、相場を確認していただいて、そこから同じような相場感、自社の求めているクオリティに合ってる会社間で、どの制作会社がいいか決定していただけるといいんじゃないかと思います。

以上が制作依頼前の準備として、予算をある程度決めておいていただけるとありがたいですよという話でした。それは感覚で大体を伝えていただいてもいいですし、費用対効果が出せそうな場合は、こういった計算式で費用対効果を出していただけると、「あぁ、そういう理屈なんですね」。ただその計算式間違ってるかもしれないですとか、そういうアドバイスができると思いますし。

今年制作のリニューアルの担当になったところなので、全然Webのことがわからないという方たくさんいらっしゃるので、そういう方はどんどん聞いていただければと思うんですけど、そういった場合も感覚でお伝えいただくか、もしくはこういう費用があるので「結構今のホームページクオリティ高いので、多分リニューアルしてもそのクオリティと同等かそれ以上のクオリティを求めるので結構かかりそうですよ」とか、そういうところは見ていただけると、予算を制作会社に事前に伝えやすくなるんじゃないかと思います。

次は準備編からいよいよ制作会社を選ぶフローとか、そういった実際に動くシーンについて解説したいと思います。